現在、就労継続支援B型事業所に通うなかで、「今通っているB型事業所だけでは物足りない」「別の作業も経験してみたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。

実は、就労継続支援B型事業所は、制度上の条件を満たせば複数の事業所を併用して通うことが認められています。

異なる事業所を利用することで、これまでとは違う作業や支援内容を体験でき、自分に合った働き方を見つけることが可能です。

ただし、同じ日に複数の事業所を利用はできないなど、いくつか守るべきルールがあります。

本記事では、就労継続支援B型事業所を2か所利用する際の条件や注意点、メリット・デメリットを解説します。

| 【本記事で分かること】 ※タップで該当箇所へスクロールします ・【結論】就労継続支援B型事業所の2か所利用は可能 ・就労継続支援B型事業所を2か所以上利用する際の注意点 ・就労継続支援B型事業所を2か所利用する際の必要な手続き |

2か所利用の仕組みを正しく理解し、自分らしく働ける環境をつくる第一歩にしていきましょう。

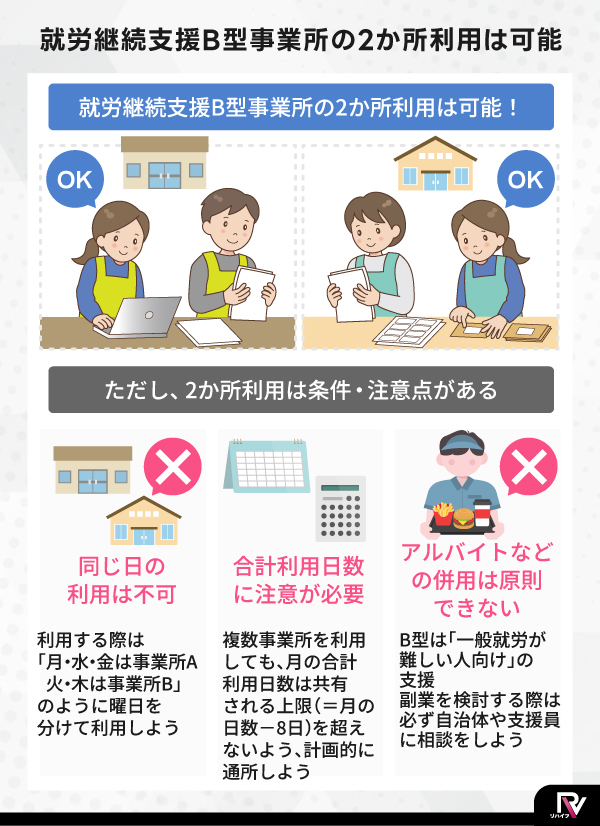

【結論】就労継続支援B型事業所の2か所利用は可能

就労継続支援B型事業所は、2か所以上の併用利用が可能です。

「就労を通じた自立支援」という目的に合致すると判断されれば、複数の事業所を掛け持ちできます。

たとえば、一つの事業所では軽作業中心、もう一つではパソコン作業や資格取得支援など異なる内容の事業所を利用できます。

それぞれの事業所から異なるスキルや経験を得られるため、自分に合った働き方を見つけやすくなるでしょう。

ただし、併用利用にはいくつかの条件や注意点がありますので、まずは本記事を参考に、事前にお住まいの市区町村に確認しておくと安心です。

就労継続支援B型事業所を2か所以上利用する際の注意点

就労継続支援B型事業所を2か所以上併用する場合、以下の点に注意しましょう。

これらは制度上のルールとして定められているため、守る必要があります。

同じ日の利用は不可

就労継続支援B型事業所を2か所以上併用する場合、同一日に複数の事業所を利用することは禁止されています。

たとえば「午前中だけ事業所A、午後から事業所B」という使い方はできません。

これは障害福祉サービスの報酬が日単位で算定される仕組みになっており、同じ利用者が同日に2事業所を利用すると、行政から両方の事業所に重複して給付金(報酬)が支払われてしまうためです。

それを避けるため、1日につき利用できる事業所は1か所のみと定められています。

この制限は就労継続支援B型だけでなく、生活介護や就労移行支援など他の日中活動サービスにも適用されます。

利用する際は「月・水・金は事業所A、火・木は事業所B」のように曜日を分けて利用しましょう。

事業所間のトラブル防止や利用者の負担軽減の観点からも、スケジュールを分けて計画的に利用することが大切です。

合計利用日数に注意が必要

複数の就労継続支援B型事業所を併用する際は、月間の合計利用日数にも注意が必要です。

障害福祉サービス受給者証には、サービスごとの「支給量」(利用できる日数)が定められており、併用する場合でも、この支給量の範囲内で利用しなければなりません。

就労継続支援など日中サービスの支給量は「各月の日数から8日を引いた日数」が原則となり、

たとえば8月なら「31日-8日=23日」が上限です。

※参照:厚生労働省「日中活動サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援)」

この原則日数の範囲内であれば、複数事業所を合わせて週5日程度利用しても問題ありませんが、2か所を併用するからといって月あたりの利用日数を増やせるわけではありません。

支給決定された日数の範囲内で、事業所ごとの通所曜日を計画的に割り振って利用しましょう。

万一支給量を超えて利用すると、行政から給付が下りず利用継続が困難になるため、利用日数の管理は相談支援専門員や事業所職員と連携して行うことが大切です。

原則、アルバイトなどの副業との併用はできない

就労継続支援B型事業所の利用者は、原則として一般就労(アルバイトを含む)との併用ができません。

就労継続支援B型は「通常の企業で働くことが難しい人」を対象とした福祉サービスであり、一般就労が困難な方向けの場として位置づけられています。

既に企業等で雇用契約に基づく仕事についている場合や、収入を伴う副業を行っている場合は併用利用が認められないのが原則です。

たとえば以下のようなケースも基本的には認められず、副業が可能なほど就労できる状態であれば就労継続支援B型の対象外となります。

| ・平日:就労継続支援B型事業所で作業 ・週末:アルバイトを行う |

最近は制度の柔軟化によりケースによっては認められる可能性も議論されていますが、検討する際は事前に市区町村の担当窓口や相談支援専門員に相談してください。

安易に副業を始めてしまうと就労継続支援B型の利用継続に支障が出る恐れがあります。

就労継続支援B型事業所を2か所利用する際の必要な手続き

2か所の就労継続支援B型事業所を併用利用するための手続きは、それほど複雑ではありません。

基本的に以下のような流れで進行していきます。

| ①現在の事業所へ相談 | 他の事業所も併用したい旨を伝え、利用日数やスケジュールを確認 |

| ②新しい事業所に申し込み・契約 | 見学・体験を経て利用契約を行い、既存の障害福祉サービス受給者証に事業所を追加 ※すでに支給決定を受けている場合、再審査は不要なケースがほとんど |

| ③相談支援専門員と利用計画を調整 | 利用計画を更新し、自治体へサービス利用計画変更届を提出 |

| ④自治体での手続き完了後、併用開始 | 受給者証に複数の事業所が記載され、両方の通所が認められる |

現在利用中の事業所と新たに利用したい事業所の双方に「他の事業所も併用したい」旨を伝えることから始まります。

新しく通所する事業所では、利用申し込みと契約手続きを行い、既存の障害福祉サービス受給者証にその事業所を追加記載してもらいます。

すでに就労継続支援B型の支給決定(利用許可)が下りている場合、改めて自治体の審査を受け直す必要は通常ありません。

ただし自治体によって手続き方法が異なる可能性もあるため、担当の相談支援専門員がいれば事前に相談しておきましょう。

事業所ごとに調整事項(利用者負担上限額の管理やスケジュール管理など)があるため、利用開始前に関係者間で連携を図ることが大切です。

自治体によっては併用利用に関する届出様式が用意されている場合もあるため、不明点があれば障害福祉担当に確認してください。

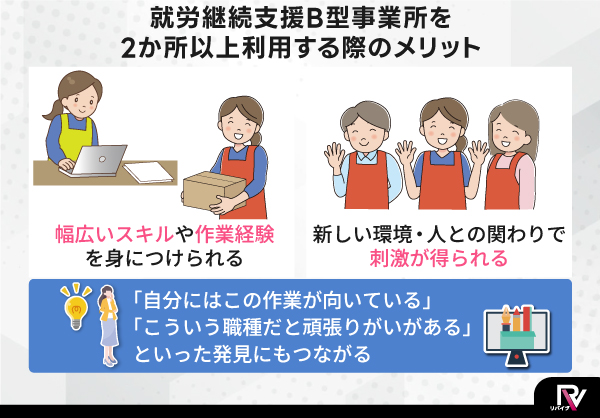

就労継続支援B型事業所を2か所以上利用する際のメリット

就労継続支援B型事業所を2か所以上利用することには、以下のメリットがあります。

複数の事業所を利用することで、一つの事業所だけでは得られない経験やスキルを習得できます。

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

幅広いスキルや作業経験を身につけられる

複数の就労継続支援B型事業所を利用する大きなメリットは、幅広い訓練機会を得てスキルアップを目指せることです。

事業所ごとに提供している作業内容やプログラムには違いがあり、掛け持ちすることでより多様な作業スキルや知識を身につけやすくなるでしょう。

たとえば以下のような形で、異なる分野の経験を積むことも可能です。

| ・A事業所では内職作業や軽作業を中心に訓練 ・B事業所ではパソコン作業やデータ入力に挑戦する など |

また、事業所ごとに作業ペースや得られる工賃(賃金)も異なるため、複数の環境を経験することで「自分にはこの作業が向いている」「こういう職種だと頑張りがいがある」といった自己発見にもつながります。

同じ作業を繰り返すことに飽きてしまう方でも、環境を変えながらさまざまな作業に取り組めるため、モチベーションを保ちやすい点も併用利用の魅力です。

新しい環境・人との関わりで刺激が得られる

2か所の事業所に通うことで、人間関係の幅が広がり新たな刺激を得られるのもメリットです。

事業所が変われば、職員や利用者の顔ぶれ、雰囲気、支援のスタイルも異なります。

そのような環境に身を置くことで、さまざまな価値観やコミュニケーションの取り方を学ぶ機会が増え、対人スキルや社会性の向上にもつながります。

複数の事業所を掛け持ちすることで、以下のような良い変化が期待できます。

| ・相談できる相手が増える ・気の合う仲間が見つかりやすくなる ・さまざまな人と接することで社会性が身につきやすくなる |

一つの事業所だけでは関われる人が限られますが、もう一つ居場所が増えることで、悩みを共有できる人が増えたり、片方の事業所で抱えた不安をもう一方で相談できる安心感も生まれます。

新しい環境に身を置くこと自体が良い刺激となり、日々の通所がマンネリ化しにくく、モチベーションを維持しやすいという効果も期待できます。

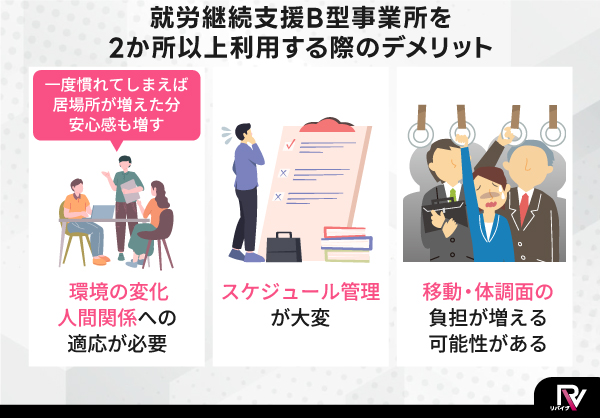

就労継続支援B型事業所を2か所以上利用する際のデメリット

就労継続支援B型事業所の複数利用には、以下のデメリットも存在します。

メリットだけでなく、これらのデメリットも理解した上で併用利用を検討することが大切です。

それぞれのデメリットについて見ていきましょう。

環境の変化・人間関係への適応が必要

複数の事業所を利用する場合、それぞれの環境に慣れるまでに時間や労力がかかるという負担があります。

新しい事業所に通い始めると、ルールや作業内容、人間関係などが一から変わるため、慣れるまでは戸惑いや緊張を感じやすいでしょう。

設備や作業手順、職員の指導方法、利用者同士の雰囲気も事業所ごとに異なります。

たとえば、「A事業所ではOKでもB事業所ではNG」とルールが異なる可能性があるため、頭の中でルールの整理をしながら混乱しないよう気を配る必要があります。

また、環境の変化に不安を感じやすい方にとっては、複数利用がストレスになる可能性もあります。

慣れてしまえば居場所が増える分、安心感も得られますが、最初のうちは環境の違いが負担になる点はデメリットといえるでしょう。

スケジュール管理が複雑になりやすい

複数の就労継続支援B型事業所を掛け持ちすると、通所スケジュールの管理が複雑になりやすい点にも注意が必要です。

同じ日に2つの事業所を利用することは禁止されているため、曜日ごとに利用先を分けて設定する必要があります。

予定が曖昧なままだと、「今日はどっちの事業所だったかな?」と混乱することもあるので、あらかじめ曜日を固定して通所先を決めておくのがおすすめです。

また事業所を併用して利用する際は、以下のような工夫を心がけましょう。

| ・手帳やスマホアプリで予定を一元管理する ・事業所から配布されるスケジュール表を活用する ・予定変更がある場合は、両方の事業所に必ず連絡する |

スケジュールをしっかり管理すれば大きな問題にはなりませんが、慣れるまでは十分気を付けましょう。

移動・体調面の負担が増える可能性がある

2か所通所することは、その分外出や移動の頻度も増えるため、体力・体調面での負担が高まる可能性があります。

たとえば、週3日通所から週5日通所に変えると、外出の頻度が増えて疲れやすくなったり、生活リズムが乱れたりすることがあります。

また自宅から離れた事業所を掛け持ちする場合、移動時間や交通費の負担もかかります。

一部自治体では障害福祉サービス利用者に交通費助成を行う制度もありますが、自己負担がゼロになるケースばかりではありません。

掛け持ち利用を始める際は、自身の体力・体調と相談し無理のない範囲で日数や通所先を設定することが重要です。

もし外出や移動が負担に感じる場合は、在宅支援に対応している事業所の利用も検討してみてください。

就労継続支援B型事業所を2か所利用する場合の選び方のポイント

就労継続支援B型事業所を掛け持ち利用する場合、以下の視点で選ぶのがおすすめです。

| 目的に合わせて事業所を選ぶ | 「新しい作業に挑戦したい」など、2か所目を利用する目的を明確にする |

| サポート体制やサービス内容で選ぶ | 自分の目的や体力に合った内容を確認する |

| 通所のしやすさ(場所・時間)で選ぶ | ・自宅からの距離や通所時間帯、曜日の柔軟さをチェックする ・オンライン通所や週1日からの利用対応しているかを確認する |

| 見学・体験で雰囲気を確認する | ・職員の対応や利用者の雰囲気、作業内容を確かめる ・併用希望であることを伝えて受け入れ体制(曜日調整・上限額管理など)も確認すると安心 |

まずは、「なぜ2か所目を利用したいのか」という目的を明確にしましょう。

「今の事業所では経験できない作業に挑戦したい」「より専門的なスキルを身につけたい」といったように、目的を整理することで、次に選ぶべき事業所の方向性が見えてきます。

目的がスキルアップであれば、IT・クリエイティブ分野など専門的な訓練に強みを持つ事業所を選ぶのがおすすめです。

気になる事業所が見つかったら、必ず見学や体験利用をして雰囲気を確認しましょう。

実際に足を運ぶことで、職員の対応や利用者の雰囲気、作業内容などを具体的に知ることができ、今通っている事業所との違いも見えやすくなります。

リバイブでは、プロの指導のもとでeスポーツや動画編集を学びながら、クリエイターとして工賃を得ることが可能です。

柔軟な通所スタイルに対応しており、無理なくスキルアップを目指せる環境が整っています。

施設見学や無料体験を随時受付中ですので、実際の雰囲気を見てみたい方や、自分に合う環境か確かめたい方は、お気軽にお問い合わせください。

就労継続支援B型事業所の2か所利用に関するよくある質問と回答

就労継続支援B型事業所の2か所利用に関するよくある質問と回答は、以下のとおりです。

制度や費用に関わる疑問を解消するためにも、ぜひ参考にしてください。

就労継続支援B型と精神科デイケアの同日利用はできる?

同じ日に就労継続支援B型事業所と精神科デイケアを併せて利用することは基本的にできません。

障害福祉サービスの日中活動系サービス(生活介護・就労継続支援A/B型・就労移行支援等)は、一日に2つ以上を同時に利用することは制度上認められていないためです。

ただし、別々の曜日に通う形であれば精神科デイケアと就労継続支援B型事業所の併用利用自体は可能です。

就労継続支援B型事業所を複数利用する場合、利用料はどうなる?

就労継続支援B型事業所を2か所利用しても、利用者負担(利用料)の仕組みは基本的に1か所利用時と変わりません。

就労継続支援B型の利用料は、原則としてサービス費用の1割負担ですが、世帯収入に応じて月額の負担上限額が定められています。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外の世帯(一定以上の所得がある場合) | 37,200円 |

1か所目の事業所で利用料が0円(非課税世帯など)の場合、2か所目も同様に追加負担なしで利用可能です。

1か所目で一部負担がある場合でも、月額上限額を超えない範囲で1割負担となり、2か所目を利用しても合計で上限を超える支払いはありません。

なお、複数の事業所を利用する場合は事業所側で「上限額管理加算」という仕組みにより利用者負担額の合算管理が行われることがありますが、利用者側で特別な手続きをする必要はありません。

就労継続支援B型事業所は2か所利用も可能!ただし計画的な併用が重要

就労継続支援B型事業所は、制度上2か所以上の利用も可能です。

ただし、複数の事業所を併用する場合には、以下のようなルールや注意点があります。

| ・同じ日の利用は不可 ・合計利用日数に注意が必要 ・原則、アルバイトなどの副業との併用はできない |

また、「工賃を増やすためだけに日数を増やす」ような利用は注意が必要です。

就労継続支援B型の平均工賃は月額約1万7,000円程度とされており、単純に通所回数を増やしても収入が大きく上がるわけではありません。

仮に2か所利用で日数を倍にしても収入面で得られる増加分はごくわずかで、無理に通所日を増やして体調を崩してしまっては本来の目的を損なうことになります。

大切なのは、収入を増やすことよりも自分に合った働き方を見つけることで、就労継続支援B型の掛け持ちは、そのための一つの手段として考えるとよいでしょう。

リバイブであれば、軽作業からeスポーツや動画編集の本格的なスキルをプロから直接学べるなど、さまざまな作業を経験できます。

通所は週1日からでも可能で、生活リズムや体調に合わせて無理なく続けられる点が特徴です。

さらに、自宅でも学べるオンライン環境を活用すれば、身体的・精神的な負担を軽減しながらスキルを磨くことができます。

施設見学や無料体験も行っていますので、「さまざまな作業を体験したい」「将来につながるスキルを身に付けたい」という方は、ぜひ一度、ご相談ください。