のある方も対象!条件や支援内容を解説.jpg)

精神障害(精神疾患)があると、就労に対して不安を感じたり、働くこと自体をあきらめてしまう方も多いのではないでしょうか?

特に、体調に波がある方や人間関係に悩みを抱えている方にとって、一般的な職場環境は負担になることもあります。

そんな方々を支援する制度の一つが、「就労継続支援B型」です。

就労継続支援B型は、年齢や障害の状況にかかわらず、自分のペースで無理なく働くことができる福祉サービスであり、精神障害のある方も対象とされています。

しかし「自分は就労継続支援B型の対象なの?」「就労継続支援B型を利用すべき?」といった、お悩みを持つ方もいるでしょう。

本記事では、対象となる精神障害(精神疾患)の方や利用するメリットなどを解説しています。

精神的負担が少ない環境で社会とのつながりを持ちたい、将来的にA型や一般就労に向けてステップアップを目指したいという方は、ぜひ参考にしてください。

就労継続支援B型の対象となる精神障害(精神疾患)とは

就労継続支援B型では、以下のように多様な精神障害(精神疾患)を抱える方々が対象です。

| うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、解離性障害、強迫性障害、摂食障害、適応障害、パーソナリティー障害、パニック障害、社会/社交不安障害、てんかん、PTSD、高次脳機能障害、依存症(薬物/アルコール/ギャンブル等)など ※出典①:日本精神神経学会「こころの病気について」 ※出典②:厚生労働科学研究成果データベース |

就労継続支援B型を利用するには、障害福祉サービスの受給者証の取得が求められ、最終的な支給決定は各市区町村の判断に基づきます。

障害者手帳の所持は必須ではなく、医師の診断や意見書を受けて日常生活や社会生活に支障があると認められれば、就労継続支援B型の対象となる可能性があります。

まずはお住まいの市区町村役場や希望の就労継続支援B型事業所に現状を相談し、利用の可否を確認しましょう。

精神障害のある利用者の比率

厚生労働省が公開する資料によれば、就労継続支援B型の障害種別の利用者比率は以下のとおりです。

| 精神障害者 | 知的障害者 | 身体障害者 | 難病等対象者 | |

| 2014年12月 | 31.2% | 55.8% | 12.9% | 0% |

| 2015年12月 | 32.2% | 55.0% | 12.7% | 0% |

| 2016年12月 | 32.9% | 54.4% | 12.6% | 0.1% |

| 2017年12月 | 34.2% | 53.2% | 12.5% | 0.1% |

| 2018年12月 | 35.2% | 52.3% | 12.3% | 0.2% |

| 2019年12月 | 36.0% | 51.5% | 12.3% | 0.2% |

少し前の情報ではありますが、身体・知的障害者の利用割合は微減傾向にあり、精神障害者の利用割合が微増傾向にあります。

また、2019年における精神障害者の就労継続支援B型の利用者数が10万人弱である一方、2023年には15万人弱まで急増したというデータ※もあります。

※出典:障害福祉サービス等の最近の動向について│厚生労働省

現在は精神障害者の人数が急激に増加傾向にあることから、就労継続支援B型の利用者比率はますます高まると考えられるでしょう。

就労継続支援B型の利用方法|障害者手帳なしでも可能

就労継続支援B型を利用するためには、各市区町村の福祉課で障害福祉サービス受給者証の発行を受け、希望のB型事業所と契約を行う必要があります。

具体的な利用方法は、大きく以下の5ステップです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ①希望の就労継続支援B型事業所に問い合わせ | 空き状況の確認や施設見学、無料体験などを行う |

| ②市区町村に障害福祉サービス受給者証を申請 | 市区町村役場の障害福祉担当窓口に必要書類を提出し、障害福祉サービス受給者証を申請 |

| ③サービス等利用計画案を提出する | 利用サービスや期間、目標などを記載する「サービス等利用計画案」を作成・提出 ※通常、相談支援専門員(市区町村からの指定を受けた機関で働く職員)が作成 |

| ④受給者証の発行 | 認定調査員との面接や提出書類の確認を経て、問題がなければ受給者証が発行 |

| ⑤就労継続支援B型事業所と契約 | サービス利用契約や重要事項の説明を受け、内容に同意したうえで契約を締結 |

障害福祉サービス受給者証の申請で必要な提出書類は各市区町村で異なりますが、一般的には以下のような持ち物が求められます。

| ・障害福祉サービス受給者証の申請書(現地で取得) ・身分証明書 ・障害者手帳(所持している場合) ・自立支援医療受給者証(所持している場合) ・医師の診断書・意見書 ・世帯年収の申告書 ・印鑑 |

一例として、就労継続支援B型事業所「リバイブ」では、施設見学や無料体験をご提供しています。

各市区町村の福祉課への手続きでは、申請サポートを利用できるため、公的手続きに不安を覚える方でも安心です。

施設見学や無料体験はお問い合わせフォームまたはお電話にて承っているため、お気軽にご連絡ください。

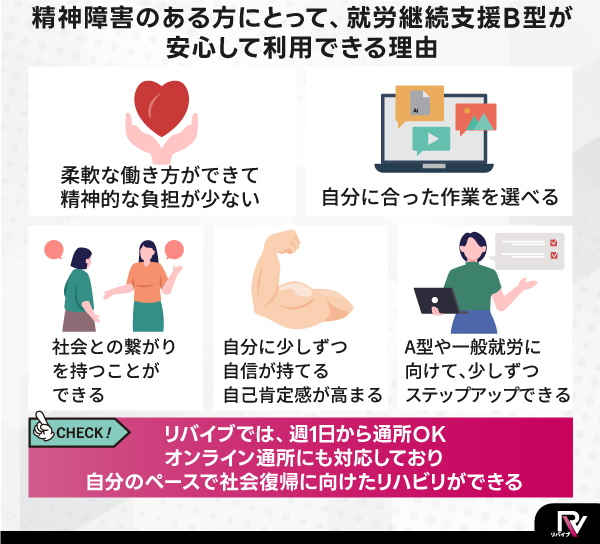

精神障害のある方にとって、就労継続支援B型が安心して利用できる理由

就労継続支援B型は以下のような特徴があり、心身に無理なく社会とのつながりを持ち続けることができます。

| ※タップで該当箇所へスクロールします。 ・柔軟な働き方ができて、精神的な負担が少ない ・自分に合った作業を選べる ・社会との繋がりを持つことができる ・自分に少しずつ自信が持てる・自己肯定感が高まる ・A型や一般就労に向けて、少しずつステップアップできる |

精神障害のある方にとって、就労継続支援B型は安心して一般就労への復帰やA型へのステップアップを目指せる環境です。

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。

柔軟な働き方ができて、精神的な負担が少ない

柔軟な働き方ができ、精神的な負担が少ない環境である点が、就労継続支援B型の大きなメリットです。

就労継続支援B型では、「週1〜3回の通所」や「1日2〜3時間だけの勤務」など、自分の体調や生活に合わせて、無理のない働き方を選べます。

当事業所(リバイブ)のように、「週1日から通所可能」「オンライン通所にも対応」といったスタイルで働けるケースもあります。

体調や体力に合わせて就労でき、欠勤や遅刻にも厳しくないことが多いため、精神的な負担を抑えて自分のペースで着実に働けるはずです。

なお、対応できる働き方は各B型事業所で異なるため、事前に確認・相談しましょう。

当事業所(リバイブ)でも、メールやLINEでお問い合わせが可能ですので、まずは話だけでも聞きたいという方でもお気軽にご相談ください。

自分に合った作業を選べる

就労継続支援B型には、以下のようにさまざまな種類の作業があります。

| ・軽作業 ・動画編集 ・eスポーツ ・イラスト・デザイン ・飲食店 ・ハンドメイド ・農作業 ・清掃 |

ほかにも、リハビリ目的で前職と同じ作業を選択するのも有効です。

就労継続支援B型は簡単な作業が中心であり、高度な技術や作業スピードは求められません。

さらに、「リバイブ」のようにプロからの指導やオリジナル教材でスキルアップを目指せる事業所もあります。

各B型事業所で対応している作業が異なるため、事前に相談・体験をしてみましょう。

社会との繋がりを持つことができる

就労継続支援B型事業所への通所によって、社会とのつながりを持つことができます。

たとえば、事業所のスタッフと信頼関係を築けば、困った際に相談できる存在となります。

また、自分と同じように精神的な困難を抱える仲間がいて、悩みを共有したり支え合ったりすることで、人間関係を構築できるでしょう。

社会ルールへの適応や、集団のなかで過ごす練習ができ、コミュニケーションスキルを磨く場にもなるはずです。

さらに、以下のような自由参加の活動を提供している事業所も少なくありません。

| ・バーベキュー ・お花見 ・節分 ・クリスマス会 ・忘年会 ・スポーツ大会 |

精神障害を抱える方は、体調や周囲の環境によって、社会との接点が限られてしまうことがあります。

社会から孤立してしまうと、精神障害の回復が遅れる原因にもなるため、就労継続支援B型の仕組みは、回復を促すうえでも大きな役割を果たしています。

自分に少しずつ自信が持てる・自己肯定感が高まる

就労継続支援B型で以下のような経験を得ることで、自分に少しずつ自信を持てるようになります。

| ・作業ができたという成功体験が積み重なる ・苦手なことに挑戦して克服する ・誰かの役に立っていると実感する ・実際に工賃を得ることで働いた実感を持つ ・一般就労者と同じリズムで生活する |

事業所のスタッフは、自分の頑張りをしっかりと評価してくれます。

B型事業所への通所によって自己肯定感が高まり、前向きな気持ちを取り戻したり、新たなことに挑戦したりするきっかけとなるでしょう。

A型や一般就労に向けて、少しずつステップアップできる

就労継続支援B型への通所を通じ、A型や一般就労に向けて少しずつステップアップできます。

継続してB型事業所に通所することで、生活リズムが整い、社会のルールやビジネスマナーも少しずつ身についていきます。

さらに、作業能力が向上し、少しずつ自信や自己肯定感を得られることで、今後のステップアップに向けた大きな足掛かりとなるでしょう。

なかには、A型事業所や企業と連携し、就職に向けた実習や面接サポートを提供している事業所もあります。

段階的に準備を進められる仕組みが整っているため、焦らず自分のペースでチャレンジできます。

各事業所で支援内容が異なるため、ステップアップを見据えている方は事前に確認すると良いでしょう。

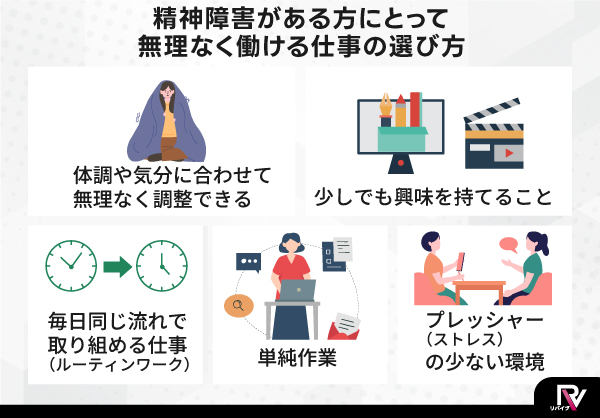

精神障害がある方にとって無理なく働ける仕事の選び方

精神障害がある方でも無理なく働ける仕事を選ぶためには、仕事内容や環境について以下のような点に着目することが大切です。

| ・体調や気分に合わせて無理なく調整できるか ・少しでも興味がある分野か ・毎日同じ流れで取り組める仕事(ルーティンワーク)であるか ・プレッシャー(ストレス)の少ない環境であるか ・スキルアップ・ステップアップに向けてサポートを受けられるか |

個々の得意不得意や体調、目標に合わせた環境を選びましょう。

特に、「興味・関心がある仕事か」は非常に重要な要素です。

興味や関心が持てない仕事を選んでしまうと、毎日の通所が負担に感じやすくなり、続けるのが難しくなってしまうこともあります。

音楽やアート、PC作業など、自分の興味や得意を活かせる分野であれば、無理なく通所を継続でき、将来的なステップアップも目指せるでしょう。

当事業所(リバイブ)では、動画編集やeスポーツなど、趣味や将来のキャリアに直結するスキルを学べます。

未経験の方でも、プロによる直接指導やオリジナル教材を通じて、段階的にスキルアップできます。

また、オンライン通所にも対応しており、自分のペースで無理なく取り組める柔軟な環境を整えていますので、少しでもご興味があれば、ぜひ一度体験しませんか?

就労継続支援B型に関する精神障害者向けのよくある質問

就労継続支援B型に関する精神障害者向けのよくある質問は、以下のとおりです。

| ※タップで該当箇所へスクロールします。 ・精神障害を持っている人が就労できない職業はある? ・就労継続支援B型だけで生活することは可能? |

今後の働き方を決めるうえで大切な項目なので、事前に確認しましょう。

精神障害を持っている人が就労できない職業はある?

以下のような仕事については資格を取得できない、または採用が制限されるケースがあります。

| 職業 | 理由 |

|---|---|

| 医師 | 医師法に基づき、一定の条件下では資格取得や業務従事に制限が生じる可能性があります |

| 弁護士 | 弁護士法により、登録時に一定の要件を満たす必要があり、状況によっては登録が認められない場合があります |

| 警察官/消防士/自衛官 | 国家公務員法・地方公務員法などにより、採用にあたって健康状態や経歴などの条件が確認され、制限が設けられるケースがあります |

| タクシー運転手/バス運転手 | 道路交通法に基づき、運転免許の取得・更新に制約がかかることがあります |

| パイロット | 航空法施行規則により、操縦に必要な身体検査基準を満たすことが求められ、該当しない場合は資格取得が難しくなることがあります |

これらは一律に禁止ではなく、医師の診断などで判断される「相対的欠格事由」である場合が多いです。

精神障害を持っていても、体調や治療状況などに応じて、適性があれば就労できる可能性があります。

また一般企業での就労に関しては、精神障害のみを理由として不採用とするのは、障害者差別解消法などに抵触する可能性があります。

精神障害を持っていることで「就労できない」と明確に定められている職種は、非常に限定的です。

| 【相対的欠格事由とは】 特定の資格や職に就くうえで、一定の条件を満たさなければ資格が制限される可能性がある事由のこと |

就労継続支援B型だけで生活することは可能?

就労継続支援B型だけで、生活することは現実的ではありません。

B型事業所は最低賃金法の適用外であり、平均工賃は月額23,053円※です。

※参考:令和5年度工賃(賃金)の実績について

この金額では、家賃や光熱費、食費などの生活費を賄うのは困難でしょう。

精神障害を持つ方が生活費を賄う際には、障害年金や生活保護、ご家族からの援助などを利用するのが一般的です。

就労継続支援B型は職業訓練やリハビリのような側面が強く、経済的な面では、ほかの公的支援制度と組み合わせて利用するのが基本です。

無理せず安心して過ごすためにも、必要な制度を上手に活用しましょう。

就労継続支援B型は精神疾患があっても自分のペースで働ける一つの選択肢

就労継続支援B型は精神障害を持つ方も対象であり、実際にうつ病や双極性障害、統合失調症、適応障害などさまざまな精神障害を持つ方が利用しています。

B型事業所への通所によって、精神的な負担が少ない環境で柔軟に働くことができ、A型や一般就労に向けて少しずつ前進できます。

一言で就労継続支援B型といっても、多くの事業所が存在し、作業内容やサポート体制はさまざまです。

まずは、興味がある分野を見つけて「どのような作業をしたいか」を判断しましょう。

柔軟に働ける環境で興味・関心がある分野の作業に就けば、自信や自己肯定感につながり、前向きに社会活動に参加できるはずです。

リバイブでは、eスポーツや動画編集の本格的な技術をプロから直接学ぶことができます。

| 【リバイブの特徴】 ・eスポーツや動画編集を基礎から学べる環境 ・プロによるコーチング&未経験でも安心の教材・カリキュラム ・週1日から通所OK!在宅支援にも対応 ・駅近で通いやすく、栄養バランスのとれた昼食支援つき |

通所は週1回から始められ、心身の負担を抑えながら生活リズムを整えていくことができます。

また、工賃を得ながらスキルの向上を目指し、経験を積んでいくことが可能です。

さらに、最寄駅から徒歩5分以内と通いやすい立地や、管理栄養士監修の健康的で美味しい昼食の提供など、継続して通いやすい環境・サポートが整っています。

「自分のペースで少しずつ前進したい」「好きなこと・興味のあることを将来につなげたい」という方は、ぜひ施設見学や無料体験にお越しください。

自分のペースで、社会とのつながりを取り戻す一歩を一緒に踏み出しましょう。