地域活動支援センターと就労継続支援B型は、どちらも障害者総合支援法に基づく支援サービスであり、障害のある方の自立支援に役立っています。

しかし「地域活動支援センターと就労継続支援B型はどう違うのか」と、疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

また、自分の生活状況や将来の希望に照らして「どちらを選べばよいのか判断できない」と感じる方も多いでしょう。

結論から言えば、悩んだときは以下のように考えると選択のヒントになります。

| ・居場所や地域とのつながりを求めるなら「地域活動支援センター」 ・体調や生活リズムに合わせて無理なく働き、工賃を得るなら「就労継続支援B型」 |

本記事では地域活動支援センターと就労継続支援B型の概要や違い、それぞれのメリットなどを解説します。

| 【本記事で分かること】 ※タップで該当箇所へスクロールします ・地域活動支援センターと就労継続支援B型の違い ・自分に合う支援サービスの簡単診断 ・地域活動支援センターとB型事業所をそれぞれ利用するメリット |

ぜひ参考にして、自分に合う支援サービスを見つけ、安心して次の一歩を踏み出すきっかけにしてください。

地域活動支援センターと就労継続支援B型の違いとは|就労機会を提供しているかどうか

地域活動支援センターと就労継続支援B型の主な違いを、以下の項目に分けて紹介いたします。

特に大きな違いは「就労機会を提供しているかどうか」であり、支援サービス選びの軸となる項目といえるでしょう。

ここでは、上記の5つの項目について、地域活動支援センターと就労継続支援B型の違いを詳しく解説します。

目的

地域活動支援センターと就労継続支援B型の主な目的の違いは、以下の通りです。

| ・地域活動支援センター:地域との交流や居場所づくりが中心 ・就労継続支援B型:就労機会の提供を通じて働くスキル・知識を身につけることが目的 |

地域活動支援センターの主な目的は、障害のある方が創作活動や軽作業に取り組む場の提供や地域・社会との交流を広げる場をつくることです。

基本的に就労の機会そのものは提供されず、安心して参加できる居場所としての役割が大きいのが特徴です。

一方、就労継続支援B型は、「就労や生産活動の機会を通じ、就労に必要な知識や能力の向上を支援」が目的とされています。

体力やスキルに応じて無理なく就労機会を得られることが特徴で、将来的には就労継続支援A型や一般就労につながるステップにもなります。

「就労機会があるかどうか」が地域活動支援センターと就労継続支援B型の違いです。

利用対象者

地域活動支援センターと就労継続支援B型の主な利用対象者は、以下の通りです。

| 地域活動支援センター | 就労継続支援B型 | |

| 利用対象者 | 地域活動支援センターが設置されている市区町村に居住する障害のある方 | 就労意欲はあるものの、一般企業での就労が困難な障害のある方 |

地域活動支援センターの利用対象者は、「地域活動支援センターがある市区町村に居住する障害のある方」が対象です。

法的な年齢制限はありませんが、「15歳(18歳)以上」や「65歳未満」などと定めている自治体も多いです。

自治体によっては対象となる障害の種類や、障害者手帳の有無に関する条件が異なる場合があります。詳細については、お住まいの市区町村の福祉課へ確認してみると安心です。

一方、就労継続支援B型の利用対象者は、「就労意欲はあるが一般企業での就労が難しい障害のある方」で、以下のような要件に該当する方が対象となります。

| ・一般就労の経験はあるが、年齢や体力の低下から働き続けるのが困難になった ・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された ・50歳以上である ・障害基礎年金1級を受給している ・就労移行支援などの支援機関から「一般就労への移行等が困難」と評価された ※参照:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」 |

このように、どちらを利用するのが適しているかは、現在の生活状況や就労への希望によって変わります。

迷った場合は、お住まいの市区町村の福祉課や専門の相談窓口に問い合わせてみましょう。

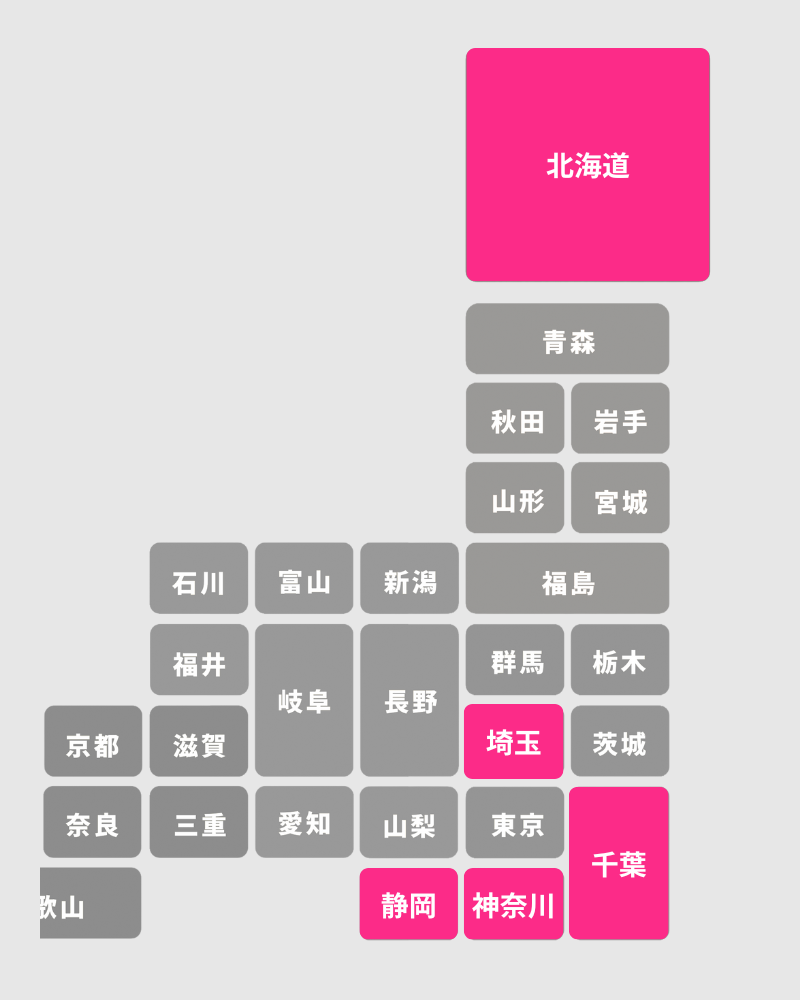

またリバイブでは、以下のような幅広い障害・疾病を対象としています。

| 精神障害 | うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、パニック障害、適応障害など |

| 知的障害/発達障害 | ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)、知的能力障害(知的発達症) |

| 身体障害 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由(※1)、内部障害 |

| 難病 | 神経・筋疾患、消化器系疾患、循環器系疾患など障害者総合支援法の 対象疾病として指定されている疾病に該当するもの(366疾病) |

詳しくは、お近くの事業所にお問い合わせください。

リバイブでは、施設見学や無料体験、無料相談を随時受け付けていますので、利用を希望する方は、お気軽にご相談ください。

| 【関連記事】 就労継続支援B型の年齢制限|何歳から何歳まで利用できる?65歳以上の要件について解説 B型作業所は健常者でも利用できる?障害者手帳なしで就労支援を利用する方法を解説 発達障害グレーゾーンでも就労支援は受けられる?障害者手帳なしでも利用できる支援制度も紹介 |

活動内容

| 地域活動支援センター | 就労継続支援B型 | |

| 活動内容 | ・基礎的事業(創作活動・生産活動の機会の提供 / 社会との交流を促進する機会の提供) ・機能強化事業(手厚い人員配置や機能訓練等のサービスの実施など) | ・就労機会(軽作業 / パソコン作業など)の提供 ・A型や一般就労へのステップアップに向けた支援 |

地域活動支援センターの活動は、主に以下の「基礎的事業」と「機能強化事業」に分けられます。

| ・基礎的事業:創作活動や生産活動の機会を提供し、地域や社会との交流を促進する ・機能強化事業:人員体制を強化した支援や機能訓練などを実施(I型・II型・III型に分類) |

一方、就労継続支援B型の活動は、「就労機会の提供」と「A型や一般就労へのステップアップ支援」が中心です。

軽作業やパソコン作業を通じて働く体験を積みながら、ビジネスマナー習得など将来的な就労に向けたサポートが行われます。

地域活動支援センターとは異なり、将来的な就労活動に向けた支援が実施されています。

各内容の詳しい説明は後述しますので、ぜひ参考にしてみてください。

| 【タップで該当箇所へスクロールします】 ・地域活動支援センターの基礎的事業/機能強化事業はこちら ・就労継続支援B型の活動はこちら |

工賃(賃金)

| 地域活動支援センター | 就労継続支援B型 | |

| 工賃(賃金) | 原則として発生しない ※生産活動を行った場合には支払われるケースあり | 作業内容に応じて支払われる ※全国平均で23,053円/月(令和5年) |

地域活動支援センターを利用する場合、基本的に工賃(賃金)は発生しません。

ただし、生産活動(軽作業 / 食品加工など)を行った場合は、工賃が支払われるケースもあります。

一方、就労継続支援B型を利用する場合、作業内容に応じて工賃が支払われます。

具体的な金額は作業内容やB型事業所によって異なりますが、令和5年時点の全国平均は23,053円/月です。

※参照:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」

地域活動支援センターは「基本的に工賃なし」、就労継続支援B型は「作業に応じて工賃が支払われる」という違いがあるため、ご自身の希望や生活状況に合わせて選ぶことが大切です。

利用までの流れ

地域活動支援センターと就労継続支援B型の利用開始までの手続きの流れは、以下の通りです。

| 地域活動支援センター | 就労継続支援B型 | |

| 利用までの流れ | 1. センターの決定 2. 市区町村での申請手続き 3. 市区町村による認定調査 4. センターと契約(利用登録) ※自治体やセンターによっては受給者証が必要な場合あり | 1. B型事業所の決定 2. 市区町村で障害福祉サービス受給者証を申請 3. サービス等利用計画案の提出 4. 受給者証の発行 5. B型事業所と契約 |

手続きの詳細は自治体によって異なるケースがあるため、支援施設や市区町村の福祉課に確認することをおすすめします。

また、公的な手続きについては、施設側がサポートしてくれる場合もありますので、事前に相談しましょう。

リバイブの場合も、以下のように基本的な手続きの流れは同じで、申請に必要な手続きは、リバイブのスタッフがしっかりサポートします。

| ①ご予約 ②施設見学・無料体験 ※身体状況や空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ③居住地の福祉課へ申請 ④受給者証の発行 ※調査日程や発行スケジュールは市町村ごとに異なります。詳細は福祉課へご確認ください。 ⑤ご契約 |

LINE・お電話・フォーム からお気軽にお問い合わせいただけます。

施設見学や無料体験も随時受付中ですので、まずはお気軽にご相談ください。

地域活動支援センターと就労継続支援B型、自分に合う支援サービスは?【簡単診断】

「地域活動支援センターと就労継続支援B型、どちらが自分に合っているのか分からない」という方は、以下の図を参考にしてみてください。

ここまで解説したように、地域活動支援センターと就労継続支援B型にはそれぞれ特徴があり、向いている人も異なります。

2つの支援サービスを比較した際に、地域活動支援センターが向いているのは以下のような方です。

| ・生活や仕事の悩みを相談できる環境に身を置きたい ・趣味や創作活動で達成感や満足感を得たい ・地域の人と交流する機会を得て、コミュニケーションの訓練をしたい ・地域社会に積極的に携わることで、自信や生きがいを感じたい ・生活リズムを整えて社会復帰の準備をしたい |

また、以下のような方は就労継続支援B型が向いている可能性が高いです。

| ・自分のペースで働きながら工賃を得たい ・将来の就労で役立つスキルやビジネスマナーを習得したい ・A型や社会復帰へのステップアップとして作業に取り組みたい ・社会の一員として人と関わりながら生活したい ・生活リズムを整えて社会復帰の準備をしたい |

大切なのは、自分の目的や状況に合わせて適切なサービスを選ぶことです。

また、一般企業での雇用は難しいが雇用契約に基づいた働き方が可能な方は、就労継続支援A型の利用も検討してみるのもおすすめです。

就労継続支援A型については、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

地域活動支援センターとは|I型・II型・III型の違いも解説

地域活動支援センターとは、障害のある方が個々の能力・適性に応じて自立した生活を送れるよう、創作活動・生産活動の機会や社会との交流を促進する場を提供している施設です。

一言で説明すれば、障害を持つ方の日中の居場所を提供する役割を担っています。

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のひとつであり、市区町村や一部の事務組合、広域連合が実施しています。

地域活動支援センターの主な活動内容は、以下の2つです。

ここでは、それぞれの活動内容について詳しく解説します。

基礎的事業

地域活動支援センターの基礎的事業では、主に以下2つの活動が行われています。

| 創作活動や生産活動の機会の提供 | 利用者が楽しみながら取り組める活動を通して、自己表現や達成感を得られることが目的 例:手芸、絵画、音楽演奏、軽作業(シール貼り・食品加工など) |

| 社会との交流を促進する機会の提供 | 地域とのつながりを持ち、孤立を防ぐことが目的 例:ボランティア活動、地域イベントへの参加、レクリエーション |

このように基礎的事業では、「活動の楽しさ」と「社会とのつながり」 の両方を大切にしており、日常生活の充実や将来の自立への第一歩として重要な役割を果たしています。

機能強化事業

地域活動支援センターの機能強化事業とは、センター機能を充実させるための取り組みであり、手厚い人員配置や支援体制の整備などが実施されます。

機能強化事業は、細かく分けるとI型からⅢ型の3つあり、それぞれの特徴は、以下のとおりです。

| I型 | 相談事業や専門職員(精神保健福祉士など)の配置により、社会基盤との連携強化や地域住民ボランティアの育成、普及啓発などの事業を実施しています。 |

| Ⅱ型 | 機能訓練や社会適応訓練など、自立と生きがいを高めるための事業を実施しています。 |

| Ⅲ型 | 運用年数や実利用人員が一定数以上の小規模作業所の支援を充実させる事業を実施しています。 |

また、2023年からは、障害のある方と地域の方が一緒に楽しめるフリースペースやサロンを設置する 「Ⅳ型」 も加わりました。

地域活動支援センターの利用を検討する際は、「市区町村内のセンターはI型からⅢ型のどれに該当するか」や「自分に合った類型はどれか」の判断が重要となります。

就労継続支援B型とは|一般就労が難しい人が雇用契約なしで働ける福祉サービス

就労継続支援B型とは、一般就労が難しい方が雇用契約なしで働ける福祉サービスです。

障害者総合支援法に基づいて運営されており、現在は全国に18,621か所の事業所があります。

※令和7年2月時点

※参照:厚生労働省「就労継続支援A型・B型:事業所数の推移」

地域活動支援センターとの違いは、実際に工賃(賃金)が支払われる就労機会を提供している点です。

具体的な作業内容は事業所によって異なりますが、以下のような軽作業やパソコンを使った業務が中心となります。

| ・商品の袋詰め ・シール貼り ・パーツの組み立て ・発送業務 ・パソコン作業 |

また、B型事業所である「リバイブ」では、動画編集やeスポーツといったクリエイティブ系のスキルを学べるケースもあります。

就労機会は提供されていますが、雇用契約を締結しないためハードルが低く、体調や生活リズムに合わせて柔軟に働くことが可能です。

今は無理をせず自分のペースでスキルを身につけ、その経験を将来的な自信や体力の向上につなげてA型や一般就労へのステップアップを目指せる環境が整っています。

地域活動支援センターとB型事業所をそれぞれ利用するメリット

ここでは、地域活動支援センターとB型事業所のそれぞれのメリットを解説します。

支援サービスの利用を検討する際は、それぞれのメリットを把握したうえで、個々の事情や目的に適したサービスを選ぶことが大切です。

それぞれのメリットを踏まえ、「目的や目標を達成できるのはどちらか」を判断しましょう。

地域活動支援センター

地域活動支援センターを利用する主なメリットは、以下のとおりです。

| 地域住民と交流する機会を得られる | 新たな人間関係を築けるだけでなく、コミュニケーション力を高める訓練にもつながる |

| 創作活動や生産活動を体験できる | 新たな趣味や将来の目標を見つける、達成感や充実感を得られる |

| 生活や仕事の悩みを相談できる環境に身を置ける | 専門スタッフに気軽に相談できる |

| センターに通うことで生活リズムが整う | 規則正しい生活習慣が身につき、健康的な生活や社会復帰の準備につながる |

| 将来に役立つスキルが身につく | センターによってはパソコンの基本操作や文章作成などを学べるプログラムがある |

このように、工賃(賃金)を得ることよりも、社会とのつながりや生活リズムの安定を重視したい方に向いている支援サービスといえます。

就労継続支援B型

就労継続支援B型を利用する主なメリットは、以下のとおりです。

| 工賃を得られる | 作業を通じて工賃が支払われるため、達成感や自己肯定感につながり、自信を持って取り組める |

| 体調や生活に合わせて柔軟に働ける | 雇用契約を伴わないため、心理的負担が少なく、自分のペースに合わせた働き方が可能 |

| 自分の興味・適性を見つけられる | 軽作業やIT作業、クリエイティブ作業など、自分の興味や適性を見つけられる |

| 自己成長やスキルアップを目指せる | 作業を通じてパソコン操作や文書作成など、将来に役立つスキルを習得できる |

| 社会とのつながりを得られる | 新しい人間関係を築いたり、日常的にコミュニケーションを取る機会が増えることで、社会参加の実感が得られる |

| 生活リズムが整う | 規則的に通所することで、健康的な生活習慣が身につき、社会復帰への準備を進められる |

このようにB型は、社会とのつながりを得たい方や自分のペースで社会復帰を目指したい方、自分の興味や適性を見つけたい方などに適しています。

リバイブでは以下のような特徴があり、将来に向けたスキル習得が可能です。

| ・動画編集やeスポーツといったクリエイティブ分野のスキル習得 ・プロによる指導やオリジナル教材を活用した体系的な学習 ・オンライン通所も可能 |

このように、従来の軽作業にとどまらず、次のステップにつながるスキルを学べる環境が整っているのが強みです。

施設見学や無料体験も随時受け付けていますので、少しでもご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

地域活動支援センターやB型事業所に関するよくある質問

地域活動支援センターやB型事業所に関するよくある質問は、以下のとおりです。

支援サービス選びは、今後の生活を左右する重要な選択です。

細かい疑問を解消したうえで、自分に合ったサービスを選択しましょう。

ここでは、それぞれの質問に詳しく回答します。

地域活動支援センターの利用に必要な受給者証はある?

基本的に地域活動支援センターの利用では、受給者証の取得は不要です。

ただし、一部の地域活動支援センターでは、利用にあたって以下のような書類の提出を求められる場合があります。

| ・障害福祉サービス受給者証 ・地域生活支援事業の受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・医師の診断書 ・障害者手帳 |

自治体や施設によって運用が異なるため、事前に希望するセンターやお住まいの市区町村へ確認することが大切です。

| 【受給者証とは】 障害福祉サービスを利用する資格を証明する書類で、お住まいの市区町村から発行される。 |

地域活動支援センターと就労継続支援B型は併用して利用できる?

地域活動支援センターと就労継続支援B型は、併用して利用することも可能です。

ただし、2つの支援サービスを同日に利用することは認められていないケースがあります。

各市区町村で取り扱いが異なる可能性があるため、事前に確認しましょう。

地域活動支援センターと就労継続支援B型の違いを理解して、自分に合う支援先を選ぼう

地域活動支援センターと就労継続支援B型の大きな違いは、「就労機会を提供しているかどうか」です。

その特徴から、それぞれ以下のような方に適しています。

| ・安心できる居場所や地域との交流を重視したい方 ⇒地域活動支援センター ・体調や生活リズムに合わせて働きつつ、工賃を得たい方 ⇒就労継続支援B型 |

ただし、地域活動支援センターやB型事業所といっても、提供される内容や雰囲気は施設ごとにさまざまです。

自分の目的や目標を明確にしたうえで、各施設の特徴を比較検討することが大切です。

たとえばリバイブでは以下のような特徴があり、従来の軽作業だけでなく、将来につながるスキル習得に力を入れています。

| オンライン通所に対応 | 自宅からでも参加でき、生活リズムに合わせやすい |

| プロによる指導 | 動画編集やeスポーツといった実践的なスキルを基礎から学べる |

| 通いやすい立地と健康サポート | 駅近でアクセス良好、栄養バランスを考えた昼食も提供 |

| 公的手続きのサポート | 市区町村への申請手続きをスタッフがしっかりサポート |

個々の体調や生活状況に合わせて柔軟に通所できる環境が整っています。

「自分のペースで少しずつ前進したい」「興味のある分野で将来につなげたい」という方は、まずは気軽に施設見学や無料体験をご活用ください。